Written by ART Driven Tokyo

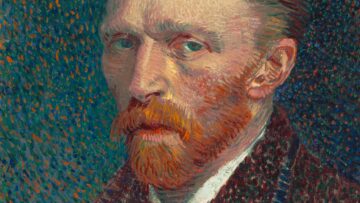

ゴッホの本物と偽物、比べてみましょう!

上の写真は、オランダのゴッホ美術館が、ゴッホの偽物と判断した作品 Wood Gatherers in the Snow(1884)です。

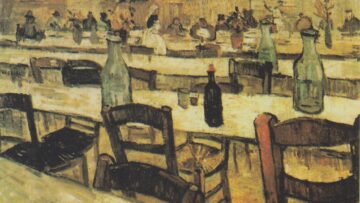

長い間、本物とされてきた作品ですが、プロが騙されるのも無理はないと言えます。ゴッホは初期、農民をテーマにした絵を描いていました。有名なのは、下の写真、「ジャガイモを食べる人々」ですね。

Photo: Wikimedia Commons

どうですか? 前期のゴッホは、けっこうゴツゴツした作風だったんですね! 冒頭の贋作は、木靴の描き方とか、それっぽい雰囲気を出していますが、それにしてもタッチが粗い、ということでゴッホ美術館が鑑定したんです。

偽物が出やすいタイミングは?

アートの世界って、実はプロの目をもすり抜ける贋作(ニセモノ)が結構あるんです。しかも、その裏には、贋作師たちの「職人技」が隠れているから驚き。

贋作が生まれやすいのは、ズバリ「作品リストはあるけど、実物がどこかに消えた」みたいな時。本物がちゃんと現存していたら、すぐバレるリスクがあるけど、消えた名画なら「こんな感じだったかも」と想像して、それっぽい作品を仕上げやすいんですね。

抽象画だと、言葉は悪いですが、「やりやすい」んでしょうね。アメリカ・ニューヨークで起きた「ノードラー・ギャラリー事件」があります。名門ギャラリーで、ロスコやポロックの“抽象画の偽物”が横行していて、閉店に追い込まれました。有名画家が使っている絵の具を揃えて、筆致を似せれば、やはり、それっぽく見えてしまうから、鑑定も一筋縄ではいきません。

プロはどうやって見抜くの?

じゃあ、プロはどうやって見抜くのか?

そのカギは「プロヴナンス」つまり、その作品が「誰から誰に渡ってきたか」という“履歴”です。贋作師やディーラーは、この履歴も捏造するんですね。

リヒテンシュタインの王子が持っているルーカス・クラナッハ(父)の「ヴィーナス」にも偽物疑惑が発生しましたが、「〇〇伯爵から〇〇へ」といった詳細なプロヴナンスがついていました。フランスで警察沙汰に。今でも、偽物か本物か、最終的な決着はついていないようです。

こうして見ると、贋作って、ただのコピーじゃなく「新しい物語を作る行為」にも見えますよね。もちろん犯罪なんですが、その再現力や研究力には、ちょっと舌を巻いてしまうかも。

摸写のニーズはある

とはいえ、すべてのコピーが悪いわけではありません。アメリカのアートフェアでは、モネやゴッホの名作そっくりの“模写”が普通に売られています。「本物は買えないけど、コピーでいいから部屋に飾りたい」という人も多いんです。もちろん、販売側はちゃんと「これは模写です」と伝えたうえで。

結局、名作には贋作がつきもの。それだけ多くの人に愛されてきた証でもあります。でももし、あなたが長年好きだった絵が、実は贋作だったと分かったらどうしますか?「だまされた!」と怒る?それとも「いや、私はこの絵が好きだから関係ない」と思える?

贋作は、そんな「本物とは何か」を考えさせてくれる存在なのかもしれませんね。

下の記事は、このシリーズの1回目です。高知県立美術館の贋作騒動だけでなく、世界の贋作事情を解説しましたので、読んでみてくださいね!