Written by ART Driven Tokyo

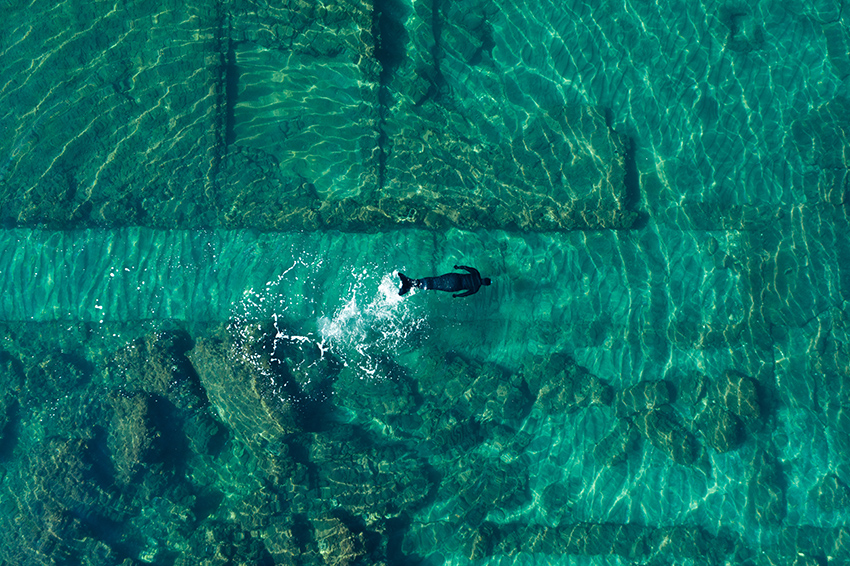

《時の矢》

2023年

ビデオ・インスタレーション

16分

アートが、狙われている。

今日も、ついに、あのモナリザに、スープが投げられてしまった。

環境活動団体が言うには、アートは富裕層のための高額商品で、グローバル資本主義の手先なのだそうだ。

いったい、どういうことなのだ。アートは、「炭鉱のカナリア」ではなかったのか。実際、19世紀フランスのバルビゾン派、テオドール・ルソーが展開した森林伐採に対する抗議活動は、フランス初の自然保護地域が誕生する契機となったではないか。

アートは、人々の、敵になってしまったのだろうか。

開館20周年を迎えた東京・六本木の森美術館「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」(2024年3年31日まで)に足を運んだ。世界16か国ほど、約34人のアーティストの作品を通して、エコロジーの歴史、現状への警告や疑念、そして未来を考えるものだ。

この冬の、生暖かさを喜べない筆者は、本展が提示する未来が気になる。

そこには、どんな未来があったのか。

人間中心主義を超える。視点を変えれば、すべては繋がっている

エミリヤ・シュカルヌリーテ、《時の矢》2023年-アーティストが扮する、未来からやってきた人魚が、過去、栄華を誇った遺跡の上を優雅に泳いでいく、ビデオインスタレーション作品だ。

なるほど、人魚か。人間ではない、ハイブリッドからの視点か。

筆者も、人魚になったつもりで作品をしばし見つめた。沈んだ都市も、インフラストラクチャーも、人間文明も、自然に組み込まれているし、すべては繋がっている。人魚は、人間と魚が融合した近未来的なサイボーグでもあり、自然とテクノロジーの仲介者。この作品では、考古学者だ。

人間以外のものと合体してハイブリッドになることによって、人間中心の視点から脱することができる。

本展のタイトル「私たちのエコロジー」の「私たち」は、人間だけではなく、人間以外の存在・生態系を含む。人間を中心に置かない。人間が人間以外の視点を獲得するのは、とても難しいことだが、アートは、それを可能にする。

森美術館のアジャンクト・キュレーターであるマ―ティン・ゲルマン(ドイツ・ケルン在住)は、本展のカタログにおいて、今、「私たちのエコノミー」は「私たちのエコロジーへ」と提言している。(カタログp.26より)

エコロジーとエコノミーの語源は同じだ。 「エコロジー(生態学)」という言葉は、1866年にドイツの生物学者ヘッケルが、「オイコス(家)」と、「ロゴス(科学)」というラテン語を組み合わせてつくった造語である。一方、「経済学」を表す「エコノミー」は、同じ「オイコス(家)」と、「ノモス(秩序・管理)」というギリシャ語を合わせてできた言葉。

ゲルマンは、人間中心の構造体であるグローバル(地球的)の視点ではなく、プラネタリー(惑星的)の視点をとることで、「人間を中心から除くことができる」とも指摘する。(カタログp.26より)

そうだ、人間が唯一無二の中心的存在だなんて、そんな考えに凝り固まるなんて、ありえない話じゃないか。ノーベル賞学者クルッツェンが「人新世」を唱え、哲学者ブルーノ・ラトゥールが「モノの議会」を提唱して以来、人間中心主義からの脱却がますます強く叫ばれている。

筆者は、人魚の気持ちになって、展示空間を泳いでいくことにした。

視点を変えるのだ!と自分に言い聞かせながら。

《fruiting body》

2023年

岩塩(パキスタン)、絹糸(群馬)、海水(太平洋)、スラグ(東京)、大理石(山口、ベトナム、イタリア、スペイン、イラン、パキスタン、トルコ、ベルギー)、石灰岩(ドイツ)、玄武岩(静岡、イタリア)、砂岩(インド)、電球、ポンプ、二進数でコントロールされた機械(2023年3月13日ネパール、アンナプルナで収録した鳥の声)

サイズ可変

エンジニア:齋藤雄介

制作協力:関ヶ原石材株式会社、J&T環境株式会社、東洋紡糸工業株式会社、株式会社たけやま、Bioworks株式会社、有限会社インパクトアートワークス、井上修志、大塚諒平、塩原有佳、角田理沙

展示風景:「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」森美術館(東京)2023-2024年

撮影:木奥惠三

画像提供:森美術館

おお、冷たくてきれいな石(大理石)と廃棄物の部屋がある。

保良 雄《fruiting body》2023年-大理石と、廃棄物を高温で溶融させることでできた人工的な非晶質スラグを用いて、自然と人工の地層を作り出した。これに海水を加え、時間の経過とともに自然と人工が複雑に絡まり合う過程を作品化した。保良は、人間中心主義ではない視点の表現を制作の目的とし、人間と人間以外の生物や無機物との共存を提案している。

ゲルマンとともに本展をキュレーションした椿玲子(森美術館キュレーター)は、カタログにおいて「アートは、ヒエラルキーとしての構造を常に作り出そうとする社会において、そのような構造から逃れ、独自の考え方や個性の表現を行うことができる場所である」と指摘する。(カタログp.226より)

ほかの生物も、もはや無機物も、個として、その存在を認める。「私」とつながっていることを認識する。時間の経過によって、有機物と無機物がつながっていく。

未来から来たハイブリッド考古学者、人魚の気分になった筆者は、「循環」という言葉を体感したような気がした。「人間が出した廃棄物たちと、このきれいな石が溶け合って、巡り巡って、この地層になったのだな」と。

《マッスル・メモリー(5トン)》

2023年

オホーツク海の海生軟体動物の殻

サイズ可変

Courtesy: Barbara Wien, Berlin; kaufmann repetto, Milan and New York

展示風景:「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」森美術館(東京)2023-2024年

撮影:Robin Watkins

画像提供:森美術館

ニナ・カネル《マッスル・メモリー(5トン)》2023年-本展では、5トンの北海道産のホタテ貝を床に敷き詰めたインスタレーションであった。観客はその上を歩くことができる。貝殻は押しつぶされ、音をたてて粉砕されていく。

毎年、北海道で廃棄される貝殻の量は20万トン以上で、建材としての再利用が課題となっているが、洗浄や焼成に大量の重油が必要で、矛盾もはらんでいる。

筆者も貝殻を踏んで進んだ。貝殻がぐしゃりと小さくつぶやいて割れていく。筆者は、白い貝たちに対して愛しさのような痛みを感じ、そして、確かに、この存在と私はつながっていることを感じた。

環境芸術の記念碑的作品たち。今も続く警告、恨み言。日本人独自のメッセージも

《海浜汚染の記念碑》(《無題》1968-1972/2019年の部分)

1970年

デジタルCプリント

33.7×50.8 cm

Courtesy: Paula Cooper Gallery, New York

© Hans Haacke / Artists Rights Society (ARS), New York

ハンス・ハーケ《海浜汚染の記念碑》(《無題》1968-1972/2019年の部分)1970年-1970年8月、スペインの海岸にゴミや漂流物を積み上げ、迫りくる環境問題への関心を呼び起こした、文字通り記念碑的な作品。人々が捨てたゴミを200メートルにわたって集めた。

1993年のベネチア・ビエンナーレ金獅子賞を受賞したハンス・ハーケ(ナム・ジュン・パイクと同時受賞)は、環境芸術の分野でも、60年間にわたり、開拓者であり続けている。あらゆるシステムが互いにつながっていることを明らかにし、「世界が最も本質的なレベルでどのように機能するのかを明らかにする」ことを目指す。

この作品が発表されるまでは、人々の海のゴミへの関心は、「海にはゴミは浮いているもの」といった程度だった。この作品の警告は強烈だった。カナリアの声を真剣に聞く人々が現れた。

《人と魚》

1954年

油彩、キャンバス

116×90.8 cm

所蔵:愛知県美術館

桂 ゆき《人と魚》1954年-1954年の米軍によるビキニ環礁への水爆投下に反応した作品。マグロ漁船「第五福竜丸」は、23人の乗組員全員が放射線疾患を患い、そのひとりは被爆後6か月で死亡した。

1950年代日本美術に特徴的な、抽象的な筆致に具象イメージを折り重ねた油彩である。画面全体に配された絶望的な渦のような顔は、放射能汚染された穴だらけの体で泳いでいた魚を食べた人を暗示する。(カタログp.94より)

唯一の被爆国日本が、再び犠牲になるという、認めがたい、恐ろしい現実への絶望が、ありありと伝わってきた。筆者は、しばし、この絵の前に立ち尽くす。

《土に還る(1)》

1971年

シェルベン(衛生陶器を粉末にしたもの)

32×50×50 cm

所蔵:常滑市(愛知)

撮影:怡土鉄夫

鯉江良二《土に還る(1)》1971年-衛生陶器を粉砕して作ったシェルベン(衛生陶器を再生用に細かく砕いた粉末)の塚のなかに埋まった作家の顔が、ぼろぼろと崩れそうに見える。アーティストとともに、便器などの工業製品が粉々になり、環境のなかに消散していく。

鯉江は、核戦争への鋭い批判を表す実験的なインスタレーションも手掛ける陶芸家として知られる。使わなくなった工業製品はどうなるのか、人間その他生物の死骸はどうなるのか、というエコロジーに関する最も重要な問いに対して、特記すべき視点を提示している。(カタログp.102より)

未来からの考古学者は、こう思うかもしれない。「ああ、こうやって人間は滅びたのだな」と。

《恨み言》

2023年

FRP、自動車用塗料、サウンド

サイズ可変

音楽:ファティマ・アルカディリ

展示風景:「私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために」森美術館(東京)2023-2024年

撮影:木奥惠三

画像提供:森美術館

モニラ・アルカディリ《恨み言》2023年-日本で教育を受けたクウェート人アーティストの、本展のための新作。ペルシャ湾岸地域では天然真珠の採取で富を築いてきたが、日本の養殖真珠に駆逐されてしまう。油田が発掘されると、それで経済が発達した。アルカディリは、こうした歴史をたどりながら、真珠と石油の色と形を結びつける作品を多く作ってきた。

展示では、5つの巨大な真珠が霊として描かれ、侵入、搾取、干渉、劣化、変貌、と、それぞれが恨みの段階を語る。暴行されるたびに新たな恨みが生まれる。

第3章「干渉」

叫び声が響く夜。

拷問と孤独を味わうための夜もある。

恐怖と痛みに満ちた夜だ。

私の内臓をえぐる巨人よ、

魂を返して欲しい。

魂無しでは体が消えてしまう。

拷問される時間が長いと自白するしかない。

珠の居場所を教えるよ。

恐怖が私を残酷にしてしまった。

雪のように冷たい。

子供と縁を切ってしまった。

きっと一生償いのない罪だ。

神秘の知恵さえあれば逃げられる。

死にかけたら呪いがかけられる。

でも海から突き放されたから、

ここで何をしても無駄だ。

この屈辱に耐えられない。

頼むから、

ここから解放して。

━《恨み言》(2023)脚本(第1~5章)から抜粋

ユーモアとポップさを持ちながらも、搾取に苦しむ全存在の叫びが聞こえる作品だ。真珠の恨み言は、筆者の中にもある、女性たちのうめき声のようにも感じた。

搾取ではない関係で未来を。共鳴、祭り。アーティストが示す問いと選択肢

《果樹園》

2022年

陶

130×82×82 cm

展示風景:「Phantom Body」アートコートギャラリー(大阪)2022 年

撮影:来田 猛

西條 茜《果樹園》2022年-陶を素材とする抽象造形作品を制作してきた西條は、内部が空洞である陶磁器の特徴に着目。本作は、いくつか開いた穴に複数の人が息を吹き込んで音を奏でることができる仕組みになっている。

現代社会では、世界は分断され、人々を隔てる解決の糸口の見えない問題が山積している。西條の作品は、その問題の答えを最先端の技術で見つけるのではなく、私たちが自分自身に語りかけ、他者と共鳴することで見えてくる、内省的な世界に答えがあるのかもしれないことを物語った。(カタログp.180)

《漁民の日2022》

2022年

ビデオ、サイレント

45分44秒(ループ)

制作協力:ハン・ネフケンス財団、モンドリアン財団、シェーン・アケロイド

コミッション:第17回イスタンブール・ビエンナーレ

Courtesy: Silverlens, Manila/New York

マルタ・アティエンサ《漁民の日2022》2022年-オランダ人の母とフィリピン人の父を持ち、バロワーズ美術賞(2017)など数々の賞を受賞、2022年のイスタンブール・ビエンナーレにも参加。本作は、作家が設定した新しい祭り「漁民の日」が核心となっている。

開発のために、自然保護区が撤廃され、生態系が変化してしまっている。年に1度のパレードでは、不動産業や観光業、商業によって生存の環境と経済が脅かされている漁師たちのアイデンティティーに団結の力を与えた。このプロジェクトの過程で組織が生まれ、祭りは毎年行われることが宣言され、海洋保護区が設けられた。

漁民は、まるでバスティーユを先導する自由の女神のようだ。ここには、希望がある。しかも、事実であり、これからも続く希望。

未来の人魚・考古学者は「おお、人間も、なかなかやるじゃないか」と思うだろうか。

《1000(サウザンド)の人生》

2023年

ライブ・シミュレーション、サウンド

永続

Courtesy: Pilar Corrias, London; Gladstone Gallery, New York

展示風景:「イアン・チェン:1000(サウザンド)の人生」ピラー・コリアス(ロンドン)、2023年

撮影:アンドレア・ロセッティ

イアン・チェン《1000(サウザンド)の人生》2023年-自律的に活動するAIベースのエージェント(本人に代わって行為する者)が、環境の変化に対応していくライブ・シミュレーション型作品で知られる作家だ。AIを神経系にインストールされた少女を主人公とするアニメーション作品では、「もしもAIが彼女自身よりも彼女の人生を上手く操れたらどうなるのか?」という疑問が呈される。

本作は、少女のペットの亀、サウザンドの生命をAIシミュレーションにした作品だ。サウザンドは、アパート内で遭遇するあらゆるものを探索し、それらが生き延びるための条件(水、エサ、温度や危険を避けること)を満たすこととどう関係があるのか学ばなければならない。人間以外のAIといった無生物をも内包するある種の生態系を提示した。

AIの登場で、エコロジーは、さらに複雑化している。この問題にどう向き合うか。未来の人魚の考古学者なら「さあ、人間、どうする」と、次の展開ををはらはらしながら見守ることだろう。

見ごたえのある展覧会であった。アートのカナリアの声は健在であり、希望も示してくれた。唯一の被爆国である日本の立場からの説得力あるメッセージもしっかりと伝わった。4時間滞在しても、なお名残惜しい気持ちで筆者は、53階にある美術館から地上に下りた。「視点を変えよ!」と自戒しながら。

展覧会概要

タイトル:森美術館開館20周年記念展 私たちのエコロジー:地球という惑星を生きるために

企画:マーティン・ゲルマン(森美術館アジャンクト・キュレーター)

椿 玲子(森美術館キュレーター)

*第2章ゲスト・キュレーター

バート・ウィンザー=タマキ(カリフォルニア大学アーバイン校美術史学科教授、美術史家)

会期:2023.10.18(水)~ 2024.3.31(日)会期中無休

開館時間:10:00~22:00

※火曜日のみ17:00まで

※ただし、3.19(火)は22:00まで

※最終入館は閉館時間の30分前まで

会場:森美術館(六本木ヒルズ森タワー53階)

料金:※専用オンラインサイトでチケットを購入すると( )の料金が適用されます。

※音声ガイド付チケット(+500円)も販売しています。

[平日]

一般 2,000円(1,800円)

学生(高校・大学生)1,400円(1,300円)

子供(4歳~中学生)800円(700円)

シニア(65歳以上)1,700円(1,500円)

[土・日・休日]

一般 2,200円(2,000円)

学生(高校・大学生)1,500円(1,400円)

子供(4歳~中学生)900円(800円)

シニア(65歳以上)1,900円(1,700円)

※本展は、事前予約制(日時指定券)を導入しています。専用オンラインサイトから「日時指定券」をご購入ください。

※専用オンラインサイトはこちら。

※当日、日時指定枠に空きがある場合は、事前予約なしでご入館いただけます。

※2023.12.30(土)~2024.1.3(水)は[土・日・休日]料金となります。

※表示料金は消費税込

※保護者同伴の場合、「おやこでエコ割」で子供は無料になります。

お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)