Written by ART Driven Tokyo発行人編集長 竹田さをり

Self-Portrait 1887

Joseph Winterbotham Collection

読者から疑問:アートの基本は文化交流。ビジネスになりにくいのでは?

ART Driven Tokyoは、日本の現代アートの発展のため、秀逸な商業ギャラリーの報道をミッションの一つとしている。商業ギャラリーとは、アートを展示するのみの美術館と違って、作品を展示し、購入できる画廊のことだ。美術館は、主に、すでに評価が定まったアーティストの作品を収蔵する。一方、商業ギャラリーは、その熟達した審美眼で「これから来る」アーティストを見出し、支援し、その作品をアートファンに届ける。

先日、読者のおひとりが、おっしゃった。「アートのビジネス面を報道するのには、難しい部分もあるのではないですか」。なぜそんな質問をするのか尋ねると、この読者は「アートは、基本は、文化交流ですよね。国や自治体が主催し、無料で提供するのが一般的な気がします」

「アートは公的な文化交流が主流であって、ビジネスにはなりにくいのではないか」ということらしいのだ。もちろん、現代アートに十分な理解がある人もいるが、こうした考えは、日本社会に残っているように思う。

日本社会に残る「アートは公的なもの」

実際、現代アート作家への奨学金や補助金も、海外で現地の方々と文化交流をする目的に主眼を置くケースが目立つ。国内でも、地域の方々との文化交流を目的とする事業が理解を得やすい。現代アートに理解がある美術館などの奨学金では、交流ではなく、アーティストの国外での実地研修に対するものもあるが、年齢制限が35歳以下とか40歳以下といった具合に制限が厳しく、これは実情に合っていないと考える。

草間彌生さんだって70歳を過ぎてから売れ始めた。現在63歳の奈良美智さんだって、いまこそ大人気だが、20年前は、日本で、彼の作品を買う人はまれだった。現代アートの世界で、年齢に制限をかけるのはあまり意味がないと思う。

欧米だと、こうした縛りはあまり聞かない。主眼が、「アーティストが食っていけるようになるように、研修してもらう、チャンスを与える」ことにあるからだ。

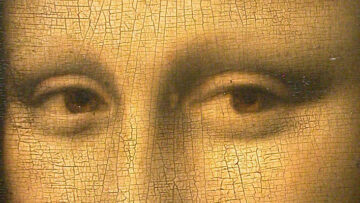

「アーティストってゴッホみたいなんでしょう?」。貧困、不遇、孤立

わたしは、この読者に聞いてみた。「でも、収入がないと、アーティストだって生きていけないですよね。作品を作るための原材料の費用も必要だし、それに、長年、特殊技能を磨くために、学費もかかっています。自分の作品を知ってもらうために、スペースを借りて、その展示料も負担することが多いのですよ。そのコスト、特殊な技術料を無償で、というのはちょっと無理がありませんか?」

読者はうーん、とちょっと考える仕草をして、こう答えてくれた。「アーティストがどんな人たちなのか、どんな生活をしているのか、実は知らないのです。わたしの、アーティストに対するイメージは、例えばゴッホ。悩んで、悩んで、貧困に苦しんで、死後に評価されて、という感じ。あと、あるいは、ご家族がとてもお金持ちで、家族の支援で活動している、とか」

アーティストの人生とはドラマティックなもので、貧困と不運にあえぎ、死後に評価されるもの。あるいは、良家の子女。アーティストに対するイメージとは、両極端なのだろうか。

日本人は、ゴッホが好きだ。それは、ゴッホが日本が大好きだったからではないだろうか。ゴッホが生きた19世紀後半のパリは、ジャポニズムで、ゴッホも浮世絵の影響を強く受けて、作品にその技法を取り入れた。日本がパリより南にあることから、光を求めて南フランスに移住したくらい、日本ファンだった。日本の保険会社が53億円で「ひまわり」を落札するに至ったのも、日本人のゴッホ愛が背景にあるからかもしれない。

亡くなってから有名になる画家はそれほど多くないのに、日本人の画家へのイメージが清貧なのは、画家といえばゴッホ、というぐらいゴッホが愛されているからだろうか。しかし、実際のゴッホは、生前、清貧を目指していたわけではない。絵を売ろうとして必死だったし、周囲に経済的支援も求めていた。

そして実際、苦戦する日本人作家たち。過酷な肉体労働に耐え、精進する

では、いま生きている、人生をアートに賭けている日本人アーティストとは、どんな人たちなのか。わたしは、ニューヨークで、いま日本で、多くのアーティストたちと日々交流しているが、確かに、一部に「良家の子女」はいるけれど、かなりの苦戦を強いられていると思う。家族にも余裕がなくて支援ができない、社会もあまり支援してくれない、となると、自分の身を削るしかない。

先日も、親しいアーティストと話したが、彼は40代で、きつい肉体労働をしながら、個展を開くお金をためていた。この人は、海外で活動していたときは、食事代を節約するために、貧困者向けの無料サービスを利用したりしていた。いまも、肉体労働をしながら、個展のチラシをまき、表現の道をあきらめることはない。

この秋、世界の商業ギャラリーの最高峰・NYのガゴシアンギャラリーで個展が行われ、大盛況だった故・石田徹也(画家)さんも、生前は、日本で、深夜の工事現場の交通整理など過酷な肉体労働で生計を立てていた。(石田徹也さんの作品と生涯を紹介する記事はこちら)

世界のアート市場のわずか1%。欧米・中国に大きく後れを取る日本

The Art Market 2023 (Art Basel & UBS)によると、アート市場の年間取引(フロー)は、全世界で約9兆円(2022年)。このうち、米国、中国、英国がアート市場全体の80%を占める。日本は世界全体の1%にとどまっている。

アート市場の国別割合(2022年)

1位 米国 45% 約4兆500億円

2位 英国 18% 約1兆7,200億円

3位 中国 17% 約1兆6,300億円

4位 フランス 7% 約6,300億円

日本 1% 約900億円

世界最大のアート市場があるアメリカでも、現代アート作家が「食べていく」のは厳しい。50年以上の経験を持つ、NYの高名なギャラリストMichael Findlayさんによると、アメリカであっても、「現代アートでお金を稼げているアーティストは、1%のなかの、さらに1%にすぎない」。日本人作家の苦境は、容易に推察できることであろう。

現代アート版の大谷翔平を育てなくては。ひとりでも多く、「打席」に立てるように

さまざまな統計から分かるように、芸術の道を志しても、前述の読者がまさに言うように、一生、日の目を見ない、ということはとても高い確率であり得る。実際、自分自身が生きていくために、また、家族を養うために、アートの道をあきらめ、別の仕事に就くことになるのだが、学歴社会の日本で、美大・芸大を出て、途中から普通に会社員としてやっていく、という道は、これまた厳しい。現代アートに身を投じるということは、一度しかない人生を、成功しないまま終える、という覚悟をすることになる。

こう書くと、だいぶ悲惨な印象を与えてしまうかもしれないが、アーティスト自身は、何をどうしても表現したいことがあるから精進するし、決してあきらめないのであって、とてもポジティブな人が多い。それでも、筆者は言いたいのだ。野球の大谷翔平さんが、世界のトップに躍り出ることができたのは、それまでに、多くの選手が「打席」に立ったからではないか。それは、命がけの努力をすれば、それに見合った収入が得られるから、という希望があるからではないか。

日本が国際社会のなかで、文化的なポジショニングをするために、現代アートは欠かせない。浮世絵に頼ってばかりはいられないのだ。

資金がなければ、文化は育たない

日本の現代アートの発展をめざす、商業ギャラリーの団体、一般社団法人 日本現代美術商協会CADAN(Contemporary Art Dealers Association Nippon)は、その理念として、「美術商は、美術作品を販売し、利益を上げることによって、アーティストを育て、マーケットを開拓し、美術史のなかにアーティストを着地させることに貢献ができます。その利益は、さらに多様な文化を育てていくことになるでしょう」とうたっている。利益を上げないことには、文化も発達しないのだ。

ART Driven Tokyoは、日本社会に、現代アートへの理解と支援を求めたい。良いニュースもある。昨今、文化庁が中心となり、商業ギャラリーの代表者も巻き込み、日本の現代アートの振興策を推進する試みも始まっている。今後、この連載で、こうしたポジティブな面も詳しくレポートしていく。