美術史を変えた名画5選③

Written by ART Driven Tokyo

草上の昼食 1863年

草のささやき。

初夏の光。

静かな森の中で、

すべてが穏やかに見える。

だが、画面の中の女は、

まっすぐに、こちらを見つめている。

彼女の裸は、歴史を裂いた。

この視線の何がすごい?マネの革命とは?

エドゥアール・マネ《草上の昼食》(1863年)は、フランス近代絵画の分水嶺とされる作品です。

この絵の何が、革命的なのでしょうか。この裸体の女性の挑戦的な眼差しには、何が隠されているのでしょうか。

背景に水浴する女性、手前に2人の服を着た男と、裸の女。この組み合わせは、当時の常識ではスキャンダルそのものでした。まず、裸体の女性が、「服を脱いだ現代人」であることが、スキャンダルでした。

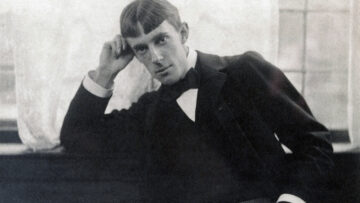

モデルは、長くマネのモデルを務めたヴィクトリーヌ・ムーラン。

田園の奏楽 1509年頃

モチーフ自体は古典に由来します。マネは、ティツィアーノの《田園の奏楽》を引用しました。しかし、《田園の奏楽》の女性像には、裸体ではあるけれど、女神がまとうような布があしらわれています。女神なら、ヌードも許されたのです。

しかし、マネは、ムーランを神話的な装いに包みませんでした。古典を踏まえながら、そこに現代的な人物を配することで、美術の歴史に挑戦状を叩きつけたのです。

遠近法から逸脱 ねらった「違和感」

日本の浮世絵の平面美に衝撃を受けたマネ。《草上の昼食》の背景と人物の配置は、遠近法からすると、不自然です。後ろにいる水浴中の女性と、手前の人物たちが、同じくらいはっきりと描かれているので、違和感があります。平面的な描写が、観る人にショックを与えます。この不自然さは、「あえて」作られたものです。彼は、古典的絵画の様式美ではなく、視覚的な現代性を追求しました。

この作品は、1863年の官展(サロン)に拒否されました。サロンの落選作を集めた「落選展」に出品されますたが、ここでも激しい非難を浴びました。しかし、その批判こそが、新たな時代の到来を告げていたのです。マネの試みは、やがて印象派の先駆けとなり、19世紀美術の流れを決定的に変えていきます。

《草上の昼食》は、ただの奇抜な絵ではない。伝統を踏まえつつも伝統を壊し、常に、人類に新しい美を提示する。伝統にとらわれない、自由な表現を追求する。そんな芸術家の使命が、細部にわたって表現されています。この視線が、今でもわたしたちの胸を射抜くのは、マネの実験精神が、どんな時代になっても、色あせないからなのです。

ART Driven Tokyoが選ぶ、「美術史を変えた名画5選」シリーズ。こちらの記事もぜひご一読を!